1953年,美国路易斯安那州新奥尔良,Presbytère博物馆正在举行一场展览解说活动。 在这张拍摄于1953年的照片里,画面最左侧的博物馆讲解员正为参观者介绍一座雕像。他面前的人们,有的认真端详展品,有的注视着他仔细聆听。每个人都在结合耳中所听与眼中所见,试图对这座雕像有更多了解。

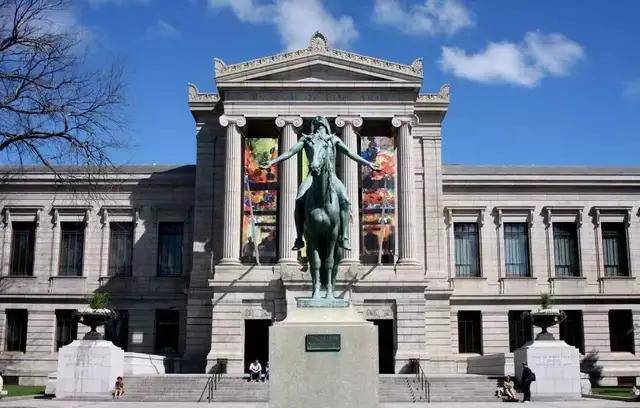

讲解员是最原始的博物馆语音导览,最早在美国出现:1906年波士顿美术博物馆开始设立Docent(讲师)。他们为参观者讲述馆内展品的名称、来历、性质等相关知识,受到公众一致欢迎和认可,引起了博物馆界的重视和效仿。

在中国,周朝时就已设有“春官”一职,负责管理收藏王室宝物的祖庙。“春官”向周王及其大臣介绍宝物,其实就充当着讲解员的角色。

语音导览出现之前,文字是博物馆传达信息的主要媒介,人们通过展板、折页、图册等方式了解展览和展品。但研究发现,在游览博物馆的过程中,没有人会真正看完所有的文字资料:面对一块布满文字的展板,几乎所有参观者都只会阅读其中的部分段落。作为展品的介绍信息,文字导览需要参观者一边阅读展板或标签说明,一边观察比对展品;而在这一点上,语音导览不仅具有“轻松高效”的优势,也有助于展品在视觉上给参观者带去更强的直观性和冲击性。

回到这张照片的年代,即使那时人们已经在博物馆的参观方式上有了不只一种选择,他们大概也难以想象:在几十年后的今天,参观者只需要一个小盒子,一幅耳机,或者仅仅在手机屏幕上点击几下,便可以畅通无阻地开始博物馆之旅。

最早的电子语音导览 威廉·桑伯格(Willem Sandberg)是荷兰知名视觉设计师和策展人。在1945到1962年期间,他担任阿姆斯特丹Stedelijk博物馆的总监,并在1952年成为使用无线电技术进行语音导览的先驱人物。

这项技术在一场名为“Vermeer: Real or Fake”的临时展览中首次使用:一台带有音频放大器的磁带录音机作为“广播站”,播放提前录好的讲解;信号通过固定在一个或多个展厅的环形天线进行传输,最后到达参观者手里的便携收音机中。当时的讲解词有荷兰语、法语、英语和德语版本,但由于技术限制,每次展览只能播放一种语言的讲解磁带,导致不同语言的导览需要在一天内被轮流安排。

并且,每个拥有音频导览的参观者,在同一时间听到的都是同一台录音机播放的内容,因此在展览中会出现这样的“怪象”:成群结队的参观者在同一幅作品前一起停下脚步,沉默片刻后再同时转身离开,仿佛受到了无形力量的引导一般。

作为最早的电子语音导览,无线电音频讲解已凸显出“多语种”和“解放人力”等优点。但它的劣势也非常明显:讲解内容固定且无法回放暂停——既约束了参观者的游览路线,也使他们在全程专注的状态下难以交流互动,而稍有松懈又可能在讲解中“迷失”。

1952年使用的无线电语音导览。 1952年使用的无线电语音导览。 1960年代,英国科学博物馆使用的无线电语音导览。 1960年代,人们在英国科学博物馆使用无线电语音导览。 从“拨号”到趋于智能

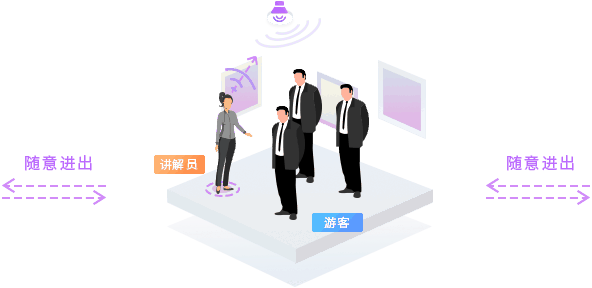

为了使人们能够自由进入或离开展览讲解的任何部分,拨号式的语音导览出现了。它的外形通常看上去像一部老式手机,带有数字和播放暂停等按键。在使用时,只需找到展品旁的号码输入并确认,便可听到相匹配的导览内容。如此一来,参观者完全可以随己所好安排路线,只对感兴趣的展品深入了解。

这种拨号语音导览方式,由于展品对应的编号相对随机,编号背后的讲解又多为零星片段,所以更适用于主题相对独立的展品;而在注重线性叙事的大型展览中,有时却会破坏故事的连续性。使用最早的无线电语音导览,可能会使参观者因错过内容而难以继续。相比之下,拨号式语音导览若缺乏对讲解结构的宏观介绍,则会令参观者对内容感到混乱,在展览中找不到方向。

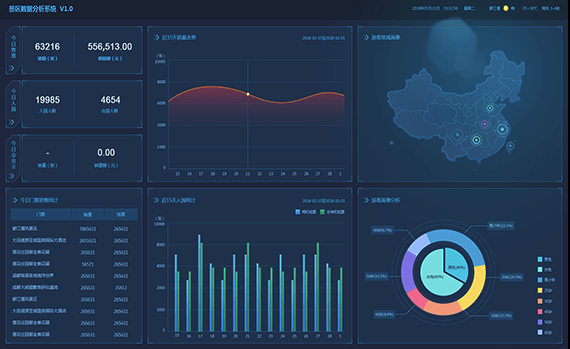

随着移动设备技术的发展,“屏幕”在电子导览器中的加入解决了这一问题。它以不同的展现形式,恢复并改进了展览中“故事线”的完整度。在智能平板导览设备中,参观者不仅能够获得一件展品的音频介绍,还能浏览相关的图片、文字或视频,对展品进行全方位了解;而定位系统和地图的使用,可以帮助参观者找到自己当前位置的同时,掌握展览和博物馆的布局,从而更好地规划路线。

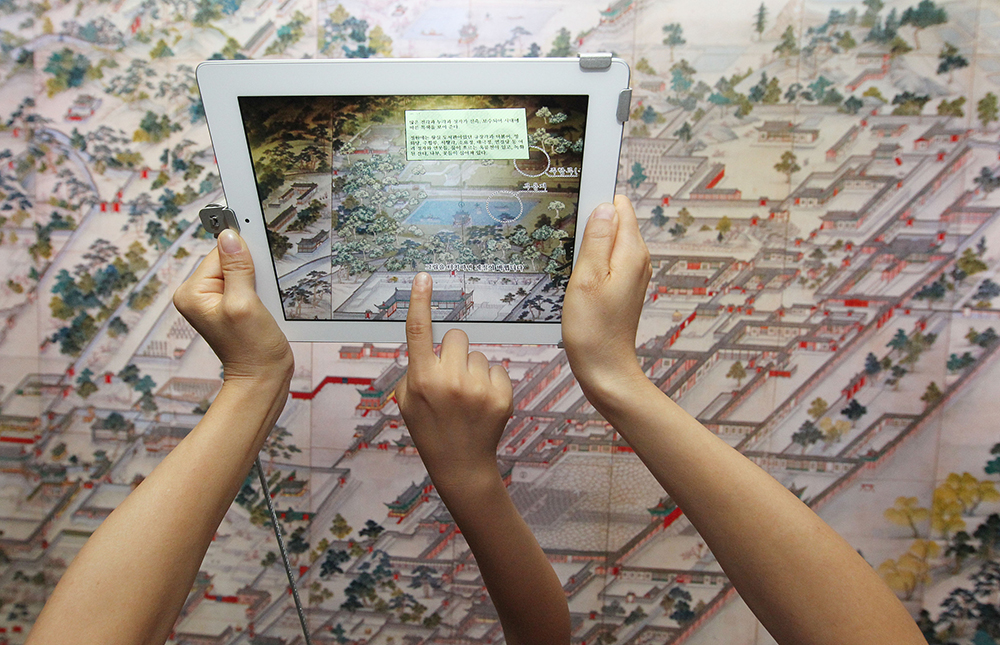

科技总是令人着迷。它的介入使博物馆在提升参观者原有体验的同时,也在不断地创造前所未有的新体验:一件动物化石展品如今可以通过AR(增强现实)技术在镜头下被还原——屏幕外是橱窗里历经万年的白骨,而在屏幕内同样的位置,是它栩栩如生的虚拟形象。参观者亲手打开摄像头获取这一画面时的感官体验,是很难用其他导览方式解说出来的。

拨号式语音导览 2007年,纽约现代艺术博物馆,一对夫妇和他们的孙女正在使用电子语音导览。 图片来源:视觉中国 北京故宫博物院带有地图的电子语音导览。 当地时间2012年8月1日,韩国国立故宫博物馆与韩国科技研究院、韩国内容振兴院一起将增强现实(Augmented Reality)平板电脑适用于东阙图。 图片来源:视觉中国 与科技无关

在科技的包容下,内容的创造、推广和传播变得越来越多样化。电子导览设备已不仅仅来自于博物馆:人们通过自己的移动设备下载APP或扫取二维码,也可访问同样的内容。如此看来,一台设备加一副耳机的确可以满足游览博物馆的基本需求。

然而数据显示,即使在多年以后,参观者对博物馆经历的回忆,主要还是来自于参观中的社交互动。这些互动包括通过观看展览和阅读标签文字产生的问题和讨论,以及与博物馆完全无关的对话、眼神和触摸。而对于电子导览设备的使用,许多人认为它代表着一种尝试取代社交互动的冷漠行为。

也许正是因为这样的担忧,语音导览在博物馆历史上也从来都是以一个可有可无的角色出现——传统的人们仍然喜欢按自己的节奏参观,无论是以线性或随机的顺序,他们都不愿接受语音导览的安排。

而另一群人,面对如今各种新媒体导览设备的出现,他们像几十年前刚刚接触语音导览就感到兴奋的人们一样:对新技术充满希望,并好奇会是哪种更复杂昂贵的方案来取代传统的语音之旅。

正是在这种反对与支持声音循环往复的背景下,或许大家都应该换一个角度看待问题:任何导览方式存在的意义都不应只与技术和其表现形式有关。

在1952年第一个用无线电语音讲解的展览中,每个人都在同一时间听到同样的内容,做同样的事情。但试想耳机中的内容不是展览讲解,而是要求所有人环顾四周,选择最喜欢的艺术品,并向同伴描述它——那么当时“诡异”的群体运动,就会变为“每个人在以自己的节奏体验展览”;而长久的沉默,也会被活跃的社交互动所取代。

如果科技在不断进步,但公众仍对博物馆的参观体验抱有质疑,那么大概是导览的内容出了问题,而非技术。

(来源网络,侵删)